Geothermie

Der Schatz im Untergrund

Wussten Sie, dass wir alle auf einem unermesslich großen und nach allem, was wir wissen, auch unerschöpflichen Schatz sitzen? Quasi als Nebenprodukt liefern die radioaktiven Zerfallsprozesse im Inneren unseres Planeten selbst im oberflächennahen Teil der Erdkruste immense Mengen an Wärmeenergie. Wie wir diese künftig für Sie und ganz Norderstedt nutzen, lesen Sie hier.

Geothermie: ein Begriff, zwei Bedeutungen

Geothermie meint zunächst diese Erdwärme, die in den oberen Schichten der Erdkruste gespeichert ist. Aufgrund vieler technischer Innovationen ist es heute möglich, diese permanent entstehende Energie für uns nutzbar zu machen. So wird der Begriff inzwischen auch auf die ingenieurtechnische Nutzung im Zusammenspiel mit Wärmepumpen angewandt. Dabei wird Erdwärme genutzt, die mitunter Kilometer tief unter der Erde liegt.

Eines vorweg: Bedenken, diese Nutzung könne sich auf unseren Erdkern auswirken, sind so begründet wie die Annahme, die Entnahme eines Löffels Meerwasser könne sämtliche Ozeane austrocknen. Nach allem menschlichen Ermessen ist Erdwärme unerschöpflich.

Deutschlands geothermisches Potenzial

Kaum verwunderlich, wer der weltweite Vorreiter in der Erdwärmenutzung ist: Island. Um hier mithalten zu können, mangelt es Deutschland glücklicherweise an einer konkurrenzfähigen Zahl aktiver Vulkane und Geysire. Dennoch: Das Potenzial der Geothermie ist auch hierzulande enorm, obwohl ihre Nutzung noch am Anfang steht. 2022 gab es gerade einmal 42 Geothermie-Anlagen in Deutschland. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt das konkrete Ziel aus, bis zum Jahr 2030 ein geothermisches Potenzial von 10 Terawattstunden pro Jahr zu erschließen und die derzeitige Einspeisung in Wärmenetze damit zu verzehnfachen. Das Fraunhofer-Institut geht davon aus, das zukünftig sogar über 300 Terawattstunden, also ein Viertel des deutschen Wärmebedarfs, über Geothermie abgedeckt werden können.

Wie funktioniert das?

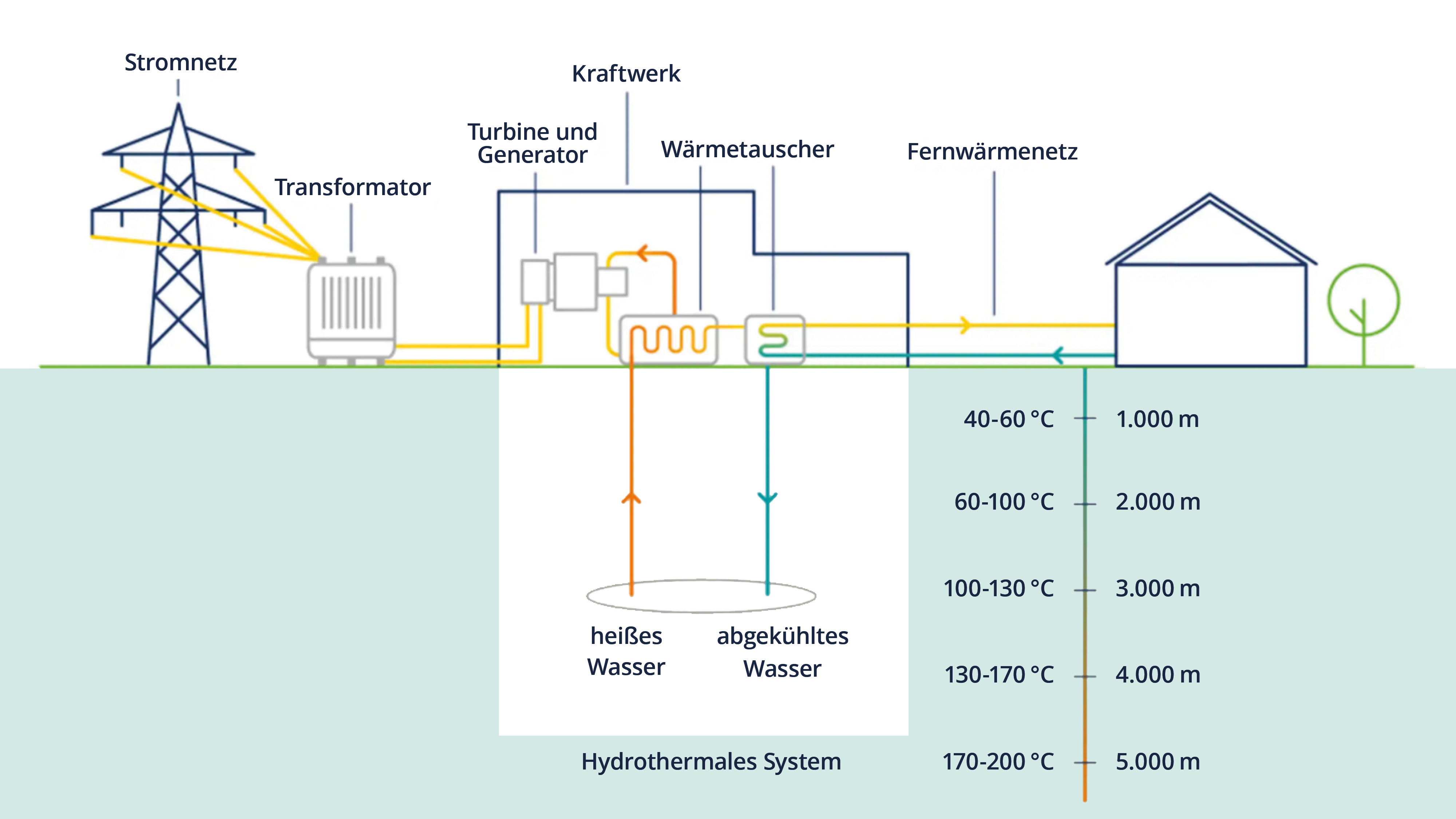

Die von uns genutzte Technik der Tiefengeothermie beginnt ab etwa 400 Meter Tiefe: Über eine Bohrung wird heißes Thermalwasser an die Oberfläche gepumpt und über Wärmetauscher geleitet. Die dort entzogene Energie wird in unser Fernwärmenetz übertragen. Um den Grundwasserhaushalt nicht zu beeinflussen, wird das nun abgekühlte Wasser durch einen zweiten sogenannte Schluckbrunnen in die Gesteinsschicht zurückgeführt. Das genutzte Wasser verlässt dabei nie die hermetisch dichten Leitungen und bleibt so vor Kontaminationen geschützt. Dieses Prinzip nennt man Dublette.

Geothermie in Norderstedt

Wieder leisten die Stadtwerke Norderstedt Pionierarbeit im Norden: Wir haben 2023 als Erste in Schleswig-Holstein die Genehmigung des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie für die Suche nach Erdwärme erhalten. Das sogenannte Erlaubnisfeld ist rund 50 Quadratkilometer groß und umfasst im Prinzip das Norderstedter Stadtgebiet. Hier dürfen wir zunächst bis Mitte 2025 nach ausreichend warmem Grundwasser suchen. Im Rahmen eine Potenzialanalyse und einer laufenden Machbarkeitsstudie haben wir bereits Standorte identifiziert, an denen wir in rund 700 bis 800 Meter Tiefe ein großes Vorkommen von knapp 25 Grad Celsius warmem Grundwasser vermuten. Wenn die Erfolgsaussichten stimmen, werden wir bis zu zehn 700 bis 800 Meter tiefe Brunnen bohren.

Erster Standort für Probebohrung gefunden

Eine erste Probebohrung ist in der direkten Nähe unseres Arriba-Bads geplant – optimal wegen dessen naturgemäß hohen Wärmebedarfs. Dies würde unser erster Förderbrunnen, wo wir nach dem gleichen Prinzip hochfördern wie Trinkwasser, allerdings aus einer Tiefe von bis zu 800 Metern. Für das Dubletten-Verfahren läuft nun die Suche nach dem passenden Ort des sogenannten Schluckbrunnens zur Rückführung des Wassers. Dieser muss einen vorgeschriebenen Mindestabstand vom Förderbrunnen einhalten, darf aber auch nicht zu weit entfernt sein. Wichtig ist zu prüfen, wo wir Synergien schaffen können, weil wir schon Anlagentechnik wie unser Blockheizkraftwerk beim Arriba betreiben.

Wagemut und Wirtschaftlichkeit

Wie bei unserem preisgekrönten Engagement in der innovativen Abwärmenutzung geht auch in der Geothermie unsere Vorreiterrolle im Norden mit wohlkalkulierten eigenfinanzierten Investitionen von bis zu 40 Millionen Euro einher: Viele Kommunen in Schleswig-Holstein warten hingegen erst auf staatlich garantierte Ausfallfonds, die das Risiko von Fehlbohrungen wirtschaftlich absichern, bevor sie auch nur einen Suchantrag stellen. Denn die Erschließung von Tiefenwärme ist mitunter riskant, weil das wirkliche Potenzial unter Tage trotz seismischer Erkundung nur schwer abgeschätzt werden kann.

Wir gehen auch hier unseren eigenen Norderstedter Weg und investieren jetzt schon in eine moderate, aber sichere Variante. Denn aus unserer Sicht duldet die Wärmewende unserer Stadt keinen Aufschub. Bei der Aufsuchung von Geothermie gilt es, zwei Dinge zu finden: eine ausreichende Temperatur und förderbare Wassermenge. Bei tieferen Bohrungen steigt mit der Chance auf höhere Wassertemperaturen aber auch das Risiko einer hohe Kosten verursachenden Fehlbohrung. Bei Tiefen bis zu 800 Metern mit Wassertemperaturen bis etwa von 25 Grad Celsius ist dieses Risiko minimiert. Das verstehen wir unter kluger und verantwortlicher Investition zum Wohle Norderstedts.

Unverzichtbar zur Erreichung der Klimaziele

Geothermie wird eine wichtige Rolle zur Erreichung der Klimaziele in der Versorgung mit Fernwärme spielen und ist damit auch essenzieller Bestandteil unserer Kommunalen Wärmeplanung. Wir gehen davon aus, dass wir 30 Prozent der CO2-Reduzierung über die bereits genutzten alternativen Quellen wie Solarenergie, Abwärmenutzung und Großwärmepumpen schaffen können. Diese allein werden also nicht reichen – darüber hinaus brauchen wir in Norderstedt die Geothermie.

Unter dem Einsatz von Wärmepumpen soll ihre Nutzung bis 2030 so stark ausgebaut werden, dass eine Erzeugung von 50 Gigawattstunden pro Jahr möglich ist. Dies entspricht gut 30 Prozent des durch uns abgedeckten Wärmebedarfs. Und dieser Schatz aus der Tiefe hat unschlagbare Vorteile: Geothermie ist eine unerschöpfliche Energiequelle und schon ab einer Tiefe von 50 Metern ist ihre Temperatur das ganze Jahr über bei jedem Wetter konstant. Dies macht sie zur idealen und unverzichtbaren Ergänzung weiterer wichtiger Quellen wie Wind- oder Solarkraft.

Veröffentlicht

Bundestagswahl 2025: Was ändert sich energiepolitisch für Deutschland?

Die Bundesrepublik hat gewählt – nun beginnt die Suche nach stabilen Mehrheiten und tragfähigen Regierungsbündnissen. Die Energiepolitik spielt in den Sondierungsgesprächen eine zentrale Rolle, doch welche Weichenstellungen planen CDU/CSU und SPD? Wir beleuchten die inhaltlichen Positionen basierend auf den Wahlprogrammen des wahrscheinlichsten Bündnisses und die Pläne für die energiepolitische Zukunft Deutschlands.

1. Energetische Sanierung

CDU/CSU: Die Union betont die Notwendigkeit, die Energieeffizienz zu steigern und die energetische Sanierung von Gebäuden voranzutreiben. Sie setzt dabei vorrangig auf marktwirtschaftliche Instrumente, um die Klimaziele zu erreichen. Konkrete Vorschriften dazu, welche Technologien verwendet werden sollen, sind nicht geplant, dafür aber die Förderung privater Investitionen.

SPD: Die SPD plant, die energetische Sanierung von Wohngebäuden durch steuerliche Anreize und direkte Förderungen zu unterstützen. Diese sollen an die tatsächliche Energieeinsparung gekoppelt sein. Die Sozialdemokraten streben an, bis 2030 mindestens 50 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien zu erzeugen und setzen im Zuge dessen auf eine umfassende Modernisierung des Gebäudebestands.

2. Stromkosten

CDU/CSU: Die Union möchte die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß von 3 Cent pro Kilowattstunde senken und die Netzentgelte halbieren, um die Stromkosten für Haushalte und Unternehmen zu reduzieren. Diese Maßnahmen sollen innerhalb der ersten 100 Tage einer Regierungsübernahme umgesetzt werden. Die Partei setzt also auf eine indirekte Entlastung der Bürgerinnen und Bürger über niedrige Strompreise.

SPD: Die SPD plant, die Strompreise durch die Einführung eines „Transformationsfonds“ zu stabilisieren und so die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken. Sie beabsichtigt, die Schuldenbremse zu lockern, um diese Maßnahmen zu finanzieren. Außerdem soll es eine direkte Pro-Kopf-Auszahlung aller CO₂-Einnahmen zur zusätzlichen Entlastung geben.

3. Erneuerbare Energien

CDU/CSU: Die Union bekennt sich zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, setzt jedoch auf eine „technologieoffene und marktwirtschaftliche“ Herangehensweise. Sie strebt an, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Klimaziele zu erreichen, „ohne ideologische Vorgaben“. Auch die Möglichkeit, wieder auf Kernenergie zurückzugreifen, wird seitens der Partei debattiert.

SPD: Die SPD plant, den Anteil der Erneuerbaren Energien am Strommix bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Sie setzt auf eine verstärkte Förderung von Wind- und Solarenergie sowie auf die Schaffung eines Kapazitätsmarktes für Gaskraftwerke, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

4. Heizungsmodernisierung

CDU/CSU: Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), welches vorschreibt, dass neu eingebaute Heizungen mit mindestens 65 % Erneuerbarer Energie betrieben werden, möchte die Union abschaffen. Stattdessen wird eine technologieoffene Lösung angestrebt, die den Einbau von Heizungen auf Basis fossiler Brennstoffe wie Gas und Öl weiterhin ermöglicht.

SPD: Die SPD beabsichtigt, die Heizungsmodernisierung durch steuerliche Anreize und direkte Förderungen zu unterstützen. Sie setzt auf die Förderung von klimafreundlichen Heizsystemen wie Wärmepumpen und Solarthermieanlagen. Das GEG soll fortgeführt und reformiert werden.

CDU/CSU und SPD setzen in ihrer energiepolitischen Ausrichtung teils unterschiedliche Schwerpunkte. Während die Union auf marktwirtschaftliche Instrumente und eine technologieoffene Herangehensweise setzt, verfolgt die SPD verstärkt Maßnahmen zur Förderung Erneuerbarer Energien und sozialer Gerechtigkeit bei der Energiewende. Es bleibt abzuwarten, wie diese unterschiedlichen Ansätze in den Koalitionsverhandlungen miteinander vereinbart werden können und welche konkreten Maßnahmen die Parteien letztlich für die Zukunft Deutschlands ergreifen werden.

Die Informationen sind den jeweiligen Wahlprogrammen der beiden Parteien entnommen. Diese finden Sie hier:

Dies soll Ihnen als erster Überblick dienen. Sobald die politischen Verhandlungen fortgeschritten und die Aussichten konkreter sind, erhalten Sie von uns ein Update.